공공기록뿐만 아니라 서울에서 다양한 기록 활동을 펼치는 단체와 개인이 생산한 시민기록도 함께 수집, 관리하고 있다. 공공기록물의 경우 보존기간 30년 이상인 기록물을 이관받는 것을 기본으로 하며, 여기에는 일반문서, 시청각, 행정박물, 마이크로필름 등 다양한 유형의 기록물이 포함된다.

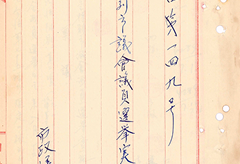

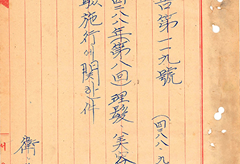

개원 후 약 3년간 기록원은 서울특별시 기록관으로부터 대량의 중요 기록물을 이관받았다. 특히 2019년 개원 직후, 경상북도 청도군에 위치한 서울특별시 청도문서보존소에서 관리하던 중요 기록물 약 13만 5천 권을 모두 이관받았다. 서울특별시 청도문서보존소는 기록원 개원 이전 서울특별시 중요 기록물 소산 정책에 따라 운영하던 곳으로 원본을 활용하기 위해서는 서울과 청도를 오가야 하는 불편함이 있었다. 그러나 서울기록원의 개원과 함께 원거리 이동의 제약이 해소되고 기록물에 대한 접근성이 크게 개선되었다. 이관된 기록물에는 일반문서뿐만 아니라 지적 도면, 마이크로필름, 아파처 카드, 마이크로피시, 영상 테이프, DVD 등 다양한 유형이 포함되어 있다. 이 밖에도 서울기록원은 매년 관할 공공기관의 기록관과 협의하여 중요 기록물의 이관 작업을 진행하고 있다.

시민기록은 주로 서울기록화 사업과 기록 활동 단체나 개인의 기증 또는 위탁을 통해 수집한다. 다만 모든 기록을 대상으로 하는 것은 아니며, 「서울기록원 민간기록물 수집 및 보존에 관한 규정」과 서울 관련 상징, 사건, 장소 등을 기준으로 한 「서울 서사형 기록화 지침(S-NAP)」에 따라 연도별 수집 주제를 결정한다. 수집 대상은 시 정책·사업·행사, 시민의 관심도가 높은 사건·사고·인물, 시민의 생활·문화·경제 관련 기록 또는 역사적 가치가 높거나 소장하고 있는 공공기록물의 완성도 보완을 위해 필요한 자료 중 선별한다. 시민기록은 그 특성에 따라 정리 및 보존작업을 수행하며, 수집된 자료를 바탕으로 아카이빙 북, 다큐멘터리 등 다양한 콘텐츠를 제작하여 시민과 공유하고 있다.

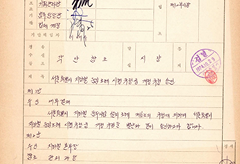

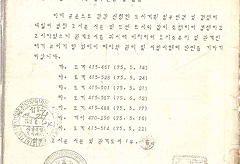

서울기록원이 인수한 기록물은 먼저 원본과 색인 목록을 대조, 확인하는 정리 작업을 시작한다. 그리고 기록 매체별로 문서, 도면, 시청각, 행정박물 등으로 분류하여 전용 보존서고에 배치하고, 훼손도가 높은 기록물은 탈산, 소독, 복원 등 보존 처리를 진행한다. 이렇게 정리가 완료된 기록물을 ‘서울기록원 디지털 아카이브 시스템’에 등록하고, 누리집을 통해 일부 기록물의 원문을 제공함으로써 서울특별시 직원 외에도 시민과 공유하는 데 노력을 아끼지 않는다.