기획 특집

겨레의 가슴에 스며 나라꽃이 된 무궁화

무더위가 절정인 8월. 풀벌레마저 더위를 피해 숨을 죽인 여름 한낮이지만, 무궁화는 지칠 줄 모르고 한창이다. 태극기나 애국가처럼 법령으로 정해지지는 않았지만, 무궁화는 우리가 가슴으로 정한 나라꽃(國花)이다. 이에 「e-기록속으로」 8월호는 우리 민족과 무궁화 이야기를 기획특집으로 준비했다.

-

무궁화

‘영원히 피고 또 피어서 지지 않는 꽃’이라는 뜻의 무궁화와 우리 민족의 관계는 고조선까지 거슬러 올라간다는 의견이 많다. 문헌상으로는 신라 효공왕 원년인 897년 당나라 광종에게 보낸 국서가 첫 기록이다. 이 국서에는 신라를 가리켜 무궁화의 나라라는 의미로 근화향(槿花鄕)이라고 자칭했다. 이 내용은 당나라 정사(正史)인 「구당서(舊唐書)」에도 정확하게 기록되어 있다.

이홍직의 「국사대사전」은 "무궁화는 구한말부터 우리나라 국화로 되었는데, 국가나 일개인이 정한 것이 아니라 국민 대다수에 의하여 자연발생적으로 그렇게 된 것이다. 우리나라를 예부터 '근역(槿域)' 또는 '무궁화 삼천리'라 한 것으로 보아 선인들도 무궁화를 몹시 사랑하였음을 짐작할 수 있다."고 풀이했다.

구한말 영국인 신부 리처드 러트(Richard Rutt)가 쓴 「풍류한국」은 “프랑스, 영국, 중국 등 세계의 모든 나라꽃은 그들의 황실이나 귀족의 상징 꽃이 전체 국민의 꽃으로 정해졌으나, 유일하게도 한국만은 황실의 이화(梨花)가 아닌 백성의 꽃, 무궁화를 국화로 정했다.”라고 소개했다.

-

무궁화를 바라보는 어린이(1995)

-

무궁화로 장식한 한반도(1983)

이처럼 우리 민족과 무궁화 이야기는 여러 곳에서 찾을 수 있는데, 1896년 독립협회가 추진한 독립문 주춧돌을 놓는 의식 때 부른 애국가에도 ‘무궁화 삼천리 화려강산’이라는 내용이 담겨 있던 것을 보면 그 시절에도 무궁화는 우리민족을 대표하는 나라꽃으로 인식되었음을 알 수 있다.

예부터 무궁화는 나라를 상징하는 문양으로 사용되어 왔다. 신라 화랑의 원조인 국자랑은 머리에 무궁화를 꽂고 다녔다. 조선시대 장원급제자 머리에 꽂은 꽃도 무궁화였고, 혼례 때 입는 활옷에는 무궁화 수를 놓아 다산과 풍요를 기원했다.

-

국회의사당 내부 무궁화를 모티브로 한 국회상징(1975)

-

청와대 무궁화 꽃문양(1969)

이처럼 법으로 정해지지는 않았지만, 예부터 나라꽃으로 인식되면서 일제강점기 때는 무궁화가 수난을 겪기도 했다. 대표적인 사건이 강원도 홍천 보리울의 무궁화동산사건이다. 개화파의 한 사람으로 교육에 관심이 많았던 애국지사 남궁억은 1910년 경술국치(庚戌國恥)가 있자 고향인 이곳에 내려와 그의 나이 60세에 초등학교를 설립했다.

그는 나라사랑의 일환으로 학교 뒤뜰에 7만 그루의 무궁화 묘목을 길러서 몰래 나누어주고, 무궁화 노래를 지어 민족정신을 일깨웠다. 이를 염탐하기 위해 찾아 온 홍천경찰서 사법주임 신현규에게 ‘사쿠라는 활짝 피었다가 곧 지지만 무궁화는 면연이 피어나는 것처럼 한국의 역사가 영원할 것’이라고 역설하였다. 이 일로 남궁억은 체포되었으며, 보리울학교는 폐쇄되고, 무궁화동산은 불살라졌다.

일제는 또 무궁화를 없애기 위해 터무니없는 소문을 내기도 했다. 무궁화를 보거나 만지면 꽃가루가 눈으로 들어가 병이 난다며 ‘눈병 나는 꽃’이라거나, 꽃가루가 살갗에 닿으면 부스럼이 생긴다며 ‘부스럼꽃’이라고 하는 등 왜곡·날조된 소문으로 무궁화를 멀리하게 하려 했다.

도산(島山) 안창호 선생은 연설 때마다 ‘무궁화동산’이라는 말을 하면서 “무궁화를 사랑하자”라고 외쳤다. 일제 식민통치 하에서 우리 조상들은 나라사랑에 대한 증표로 무궁화를 심었고, 이로 인해 투옥되거나 고문을 받기도 했다.

무궁화를 국화로 명문화하는 법률안이 여러 번 발의됐지만, 아쉽게도 그때마다 이견이 있어 아직도 계류 중이고, 무궁화의 국화 적정성 논란도 여전하지만, 기록으로 보는 무궁화는 민족의 역사와 함께하는 나라꽃인 것만은 확실해 보인다.

-

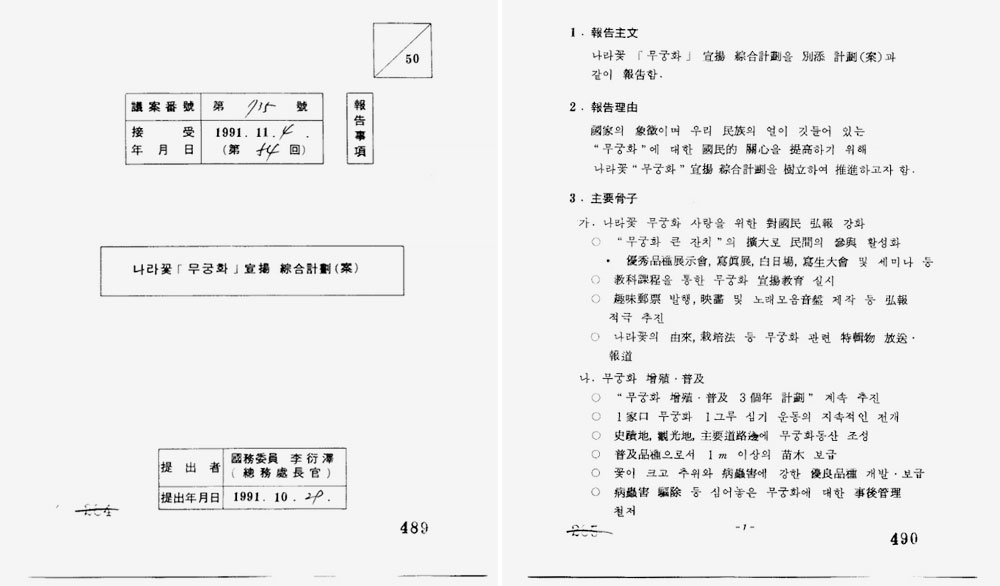

나라꽃 ‘무궁화’ 선양 종합계획안(‘91. 국무회의 의안)